【ピアノのレッスン=ピアノを弾く練習だけをする】の間違い

今回アップロードした動画教材は、 【動画教材】を使ったリズムトレーニング。

こちらも、同じ動画教材を使ったリズムトレーニングですが、

こんにちは。

ピアノ教師の野口幸太です。

■先日、YouTubeの【音楽教育チャンネル】の方で、

「おうちでソルフェージュ」の動画レッスン、

【リズムトレーニング4〜6】を一気に公開しました。

ーーーーーーーーーーー

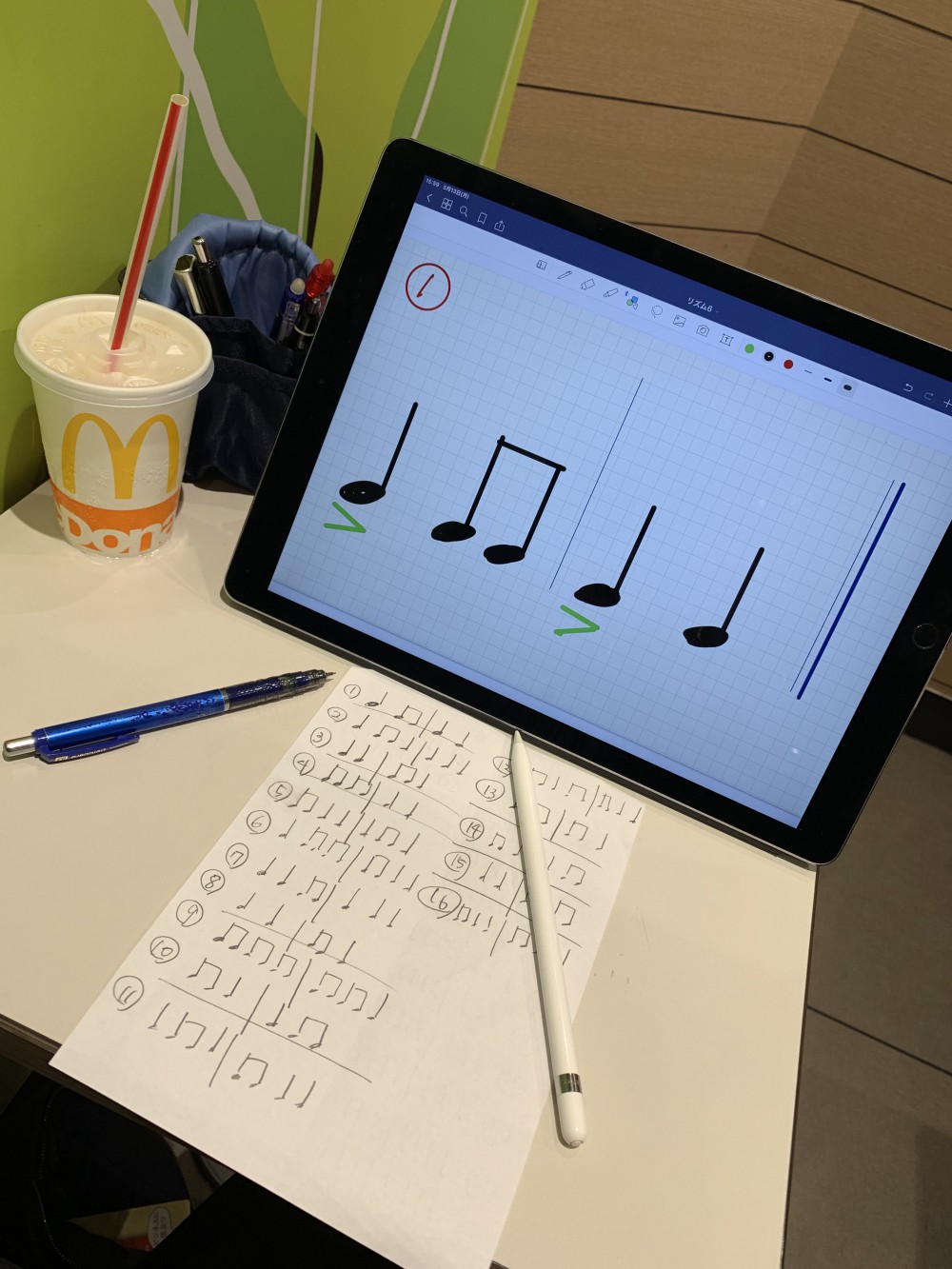

冒頭の写真は、教材作成時の様子です。

マクドナルドは、空き時間を有効に使える、

ありがたい臨時オフィスです。

(しかも100円でレンタルできる♪)

ーーーーーーーーーーー

それぞれの動画の紹介を軽くしつつ、

「ソルフェージュ」というものが一体なんなのか、

そして、それがどうピアノ演奏と関係してくるのか。

考えてみます。

これまでも何度か扱ってきたテーマですが、

今回はもう少し深く切り込んでみようかと思っています。

と、その前に、

まずは、3本の新動画教材の紹介を。

■【トレーニング4】

いよいよ「三拍子系統」のパターンを集中してトレーニングします。

楽譜を見ながら、僕のお手本に続いてリズムを読み上げていきます。

■【トレーニング5】は、トレーニング4で「僕のお手本付き」で読んだリズムを、

今度は自力(僕のお手本なし)で読んでいく課題です。

漢字練習に例えるなら、

ふりがな付きで読む練習をした字を、

今度はふりがな無しで読む。

つまり、前段階で学習した内容の習得度チェックのようなレッスンです。

やってみて、あまりにもつまずくようだったら、

あまりムキにならず、前のステップに戻って、

もう一度練習をし直すことをおすすめします。

■【トレーニング6】は二拍子系統、三拍子系統のリズムが、不規則に入れ替わります。

拍子が変化するのにうまく付いて来られるようになるまで、練習を重ねてください。

以上が、今回アップロードした動画教材三点です。

皆さんの学習に役立てて頂ければ嬉しいです。

「ソルフェージュ」という分野のうち、

リズム分野のトレーニングを扱ったものです。

動画をご覧になった方の中には、

ピアノのレッスンなのに、

どうして、こんな(ピアノを弾かない)トレーニングが必要なの?

と思われる方も少なくないかと思います。

ピアノや楽器を習ったことがない、

或いは学んだことがない人からすれば、

【ピアノのレッスン=ひたすらピアノを弾く練習をするもの】

というイメージを持たれることは、

当然と言えば当然のことかもしれません。

この認識からすると、僕が今回紹介した動画教材は、

「ピアノを弾く」という行為からは大きく外れているように思われるでしょうし、

実際問題、これは、ピアノを弾くための技巧的な訓練とは違います。

(・・・いや、最終的には演奏技術と結びつくんですけどね。)

【動画教材を使ったレッスン風景1】

(これは一番、ノーマルな使い方ですね。)

まずは「リズム呼唱」(声でリズムを読み上げる)の練習です。

※「どうぞ」の声は、タブレットから聞こえている僕の声です。#ソルフェージュ#リズムトレーニング#ピアノ教室 pic.twitter.com/RZcBbvpHWY

それでも、このリズムトレーニングは、

僕が一人の生徒さんの、

レッスンカリキュラムを立てるに当たって、

絶対に外すことはしません。

それはもちろん、僕だけではありません。

実際、「リズムトレーニングを全くしない」

というピアノ教師と出会ったことはありません。

▶︎別の言い方をします。

僕は、「リズムトレーニングを全くせずに、ピアノを上達させる方法」

を知りません。

・・・ピアノ教育は革新の日々ですから、

いつの日か、今現在の僕には全く想像がつかないような

画期的なレッスン方法が見出される日が来るかもしれません。

でも、現状はまだそんなレッスン方法を発見していないわけですから、

やはり、いま考え得る最高のやり方を適用するしかないわけです。

■僕はよく、ピアノ学習を

言語学習(語学学習)に例えて説明しています。

【ピアノ学習】と【言語学習】、

両者のプロセスは、少し似たところがあり、

加えて、普通の日本人であればほとんどの人が、

音楽経験はなくても、

ほぼ必ず、母国語(日本語)や外国語(英語など)の学習経験があるからです。

■例えば、先日お亡くなりになった女優の市原悦子さん。

役者としてだけではなく、

朗読家としても全国で公演をされていましたね。

残念ながら、僕は映像でしか拝見・拝聴したことがないのですが、

市原さんご自身のお人柄が溢れるあの雰囲気、

とても印象に残っています。

もちろん、僕は市原さんと直接お会いして、

お話を伺ったわけではありません。

ですから、ご自身が朗読するにあたって大事にされていること、

市原さんならではの、

あの会場の雰囲気作りの秘訣など、

エンターテイナー市原悦子としての魅力の真髄を語ることは出来ません。

ただし、そんな僕でも

朗読家 市原悦子さんがベースとして持っている能力について、

直接、市原さんとお会いしなくてもわかっていることがあります。

・・・それは、

朗読家で役者の市原悦子は、

■日本語の文字が読めて、

■日本語の基礎文法を理解し、

■日本語のイントネーションをわかっている。

ということです。

これ、メチャクチャ当たり前のことですよね。

・・・でも、この当たり前と思えることを、

僕たちは日本人として生まれてきたその日から、

常に学習によって身につけてきているんです。

▼幼少期はあらゆる感覚を最大限に駆使して、

周りの年長者が発する言葉を頭の中にインストールしていきます。

▼ある時からは、そこに文字が加わり、

「あ」の文字を「あ」と発音するということを理解していきます。

→ひらがなをたくさん読んでいるうちに、

「あ・り・が・と・う」と一文字ずつ確認しなくても、

ひとつの“塊”で「ありがとう」と認識できるようになります。

→ひらがなとほぼ同時期に、カタカナを学習し始め、

徐々に漢字も学習し始めます。

▼学校に入ると、基礎的な文法を学びはじめます。

また、同じ意味合いを持つ言葉同士でも、

それぞれにニュアンスが違ったり、

感情や状況によって使い分ける言葉がある。

ということも学習します。

・・・つまり、

■朗読家としても大活躍された市原悦子さんは、

その人生の中で、文字を憶えるよりも先に、

「上手に朗読をするための訓練」をスタート出来たはずはないんです。

■朗読だけではありません。

ヒット作を多く書いている小説家が、

言語学習するよりも前に、いきなり物語を書けるわけがありません。

実は、これと全く同じことが音楽でも言えるんです。

【動画教材を使ったレッスン風景2】

(上達してきたら、ピアノの鍵盤でリズム打ちをします。)

リズムをピアノの鍵盤(ラの音)で、表現します。

▶︎同じ教材でも発達段階に合わせて、使い方のヴァリエーションは色々あります。#ソルフェージュ#リズムトレーニング#ピアノ教室 pic.twitter.com/rL565fgCHk

ソルフェージュは音楽の◯◯◯◯!

僕は、年に1〜2回ほど、日本クラシック音楽コンクールという、

全国規模のコンクールの審査員をすることがあります。

小さい子から、大人まで部門が分かれているのですが、

特に、小さい子たちの部門でよく見かけるのが、

「指は、“まぁよく動いている”ケド、音楽が成立していない。」

という演奏です。

▶︎こんな言い方すると、難しく捉えられてしまうでしょうか。

いいえ、決して難しくマニアックな話をするつもりはありません。

■朗読に例えます。

言葉ひとつひとつの音を発音すること、、、、

つまり・・・

「あ」を「a」と発することは、一応出来ている。

(これが、正しい鍵盤を一応押さえられているのと同じ状況ですね。)

でも、文章・言葉として相手に伝えるためには、

それだけでは不十分なはずです。

▶︎例えばアクセント。

同じ音を持つ単語でも、

アクセントの付け方によって意味が全く変わってしまうものがありますね。

「雨」と「飴」、、、

この二つ、読み上げてみてください。

アクセントの付け方が変わるでしょ?

▶︎同じ単語で、もう少し試してみましょう。

「雨のような飴。」

「飴のような雨。」

「あめ」の読み方を変えることで、

いちいち漢字を見せたり、現物を見せたりしなくても、

相手に伝えられるはずです。

これって、ものすごく基本的なことで、

大人になった今となっては、わざわざ意識して考えたりしませんね。(笑)

▶︎他にもフレーズ。

句読点をどこに置き、

単語と単語、文章と文章をどう繋ぐのか(或いは繋がないのか)、、

なども、僕たちは自然と考えながら言語活動を行っています。

、、、でも忘れないでください。

僕たちは、この超基本的なことを、

学習によって身につけてきたんです。

■で、先ほど僕が「音楽が成立していない」と言ったのは、

正にこの超基本的なことについてなんです。

具体的に言います。

音楽にも「アクセント」というものがあります。

二拍子には二拍子のアクセントの付け方、

三拍子には三拍子のアクセント、、、

というように、、、、、

これがわかっていないと、

どんなに正しい指使いいで鍵盤を押し、

出てきている音が素晴らしい音色だったとしても、

(ヒドい言葉になりますが・・・)

最悪のケースだと、ただの音の羅列にしか聞こえてこない場合がある。

僕が言った「音楽が成立していない」というのは、そういう意味です。

■実は、人間が音楽を“自然に”感じ取るための法則は、

ある程度解明されています。

また、その法則に沿って、

過去も現在も様々な音楽家、音楽教育者たちが、

系統立てた学習方法を編み出してきました。

本当のことを言うと、

「ソルフェージュ」という言葉自体は、

けっこう解釈の範囲が広い言葉で、語源や歴史的な背景から、

専門家によって定義が様々だったりします。

でも、僕のこの記事をここまで読み進めてきて下さった方であれば、

その部分に深入りすることを望んでいる方ではないと推測します。

・・・仮に「ソルフェージュというものの真の定義とは!」

という議論を望まれる方はごめんなさい。

このブログでは、その結論に達することはできないです。

僕がここで定義する「ソルフェージュ学習」というのは、

ーーーーーーーーーーーーーー

演奏表現、或いは作曲表現に必要な

「音楽の、基礎的な読み書き文法学習」

ーーーーーーーーーーーーーー

です。

つまり、「雨」を「雨」として、聞き手に正しく伝えるための基礎的な方法を学ぶ。

ということです。

そしてこれらは、

ピアノを弾くための技巧的な訓練と同等(初期はそれ以上)に

取り組んでいく。

というのが、現時点での「ピアノ教育」のスタンダードです。

と、そんな僕ですが、

僕自身も、今でも月に一度、専門の先生のところで、

ソルフェージュのレッスンを受けています。

最後に、僕がリズム課題を練習している動画を紹介して終わります♪

ごきげんよう!

この練習をしていると、得体の知れない何者かと、何かしらの交信をしているような悦楽を感じてしまう。

— 野口幸太 (@NoguchiKota) March 10, 2019

ヘンタイ Σ(゚д゚lll)#ソルフェージュ #リズム練習 #リズム感 pic.twitter.com/B7Fl1jcKuL

カワイ横浜で「ピアノ解体ショー」を開催します!!

https://www.youtube.com/watch?v=S5u8SyRYgak

カワイ横浜店さんにご協力いただき、

小学生以上のお子さんを対象にした

「ピアノ解体ショー」を、

8月3日(土)お昼頃に開催します。

(カワイ横浜 サロン:プラージュ)

実際に目の前で見て、耳で聞き、触れてみることで

得られる気づきが色々とあるはず。

楽器は科学技術の結晶でもありますから、

ピアノを習っている習っていないに関わらず、

色々な子たちに参加してみてもらいたい企画です!!

米津玄師さんの「パプリカ」を弾きました

春の運動会シーズン!

あっちこっちの小学校で、この曲が取り上げられていますね!

(それぞれに振り付けもちょっとずつ違うみたい。)

今、子供たちのいる現場でこれを弾けば、

まず間違いなく盛り上がります♪

(すごい人気曲!)

昨日も、この曲を何回も弾いてきました。

【普通テンポ→ちょっと速いテンポ→超ハイスピード♪】

子供たちは、息を切らせながらも最高の笑顔で歌い・踊りました!

こんなにみんなで盛り上がれる曲を作って下さった米津玄師さんに、感謝です☆

「さくらさくらの狂想曲」楽譜、ダウンロード配信

僕が小6の頃から作り始め、

ピアニストになってから人前で弾くようになった曲、

「さくらさくらの狂想曲」

の楽譜を、ダウンロード配信しています。

■楽譜ダウンロードページ

▶︎楽譜購入方法等のガイド

https://www.youtube.com/watch?v=3JENNT02Oqc

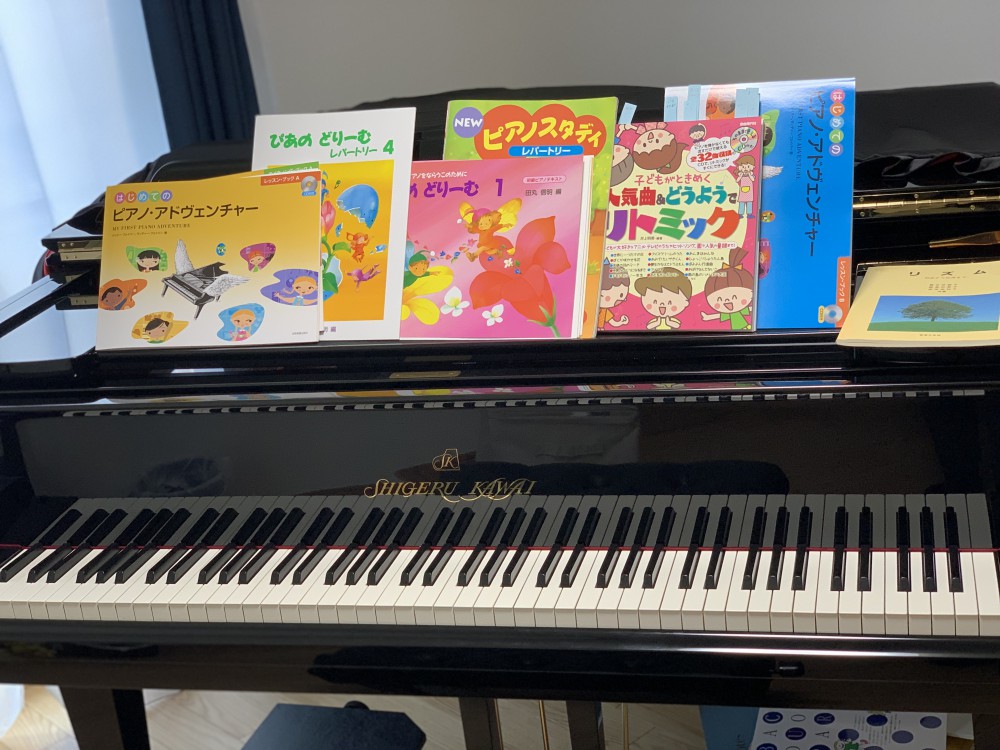

「野口幸太ピアノ教室」募集状況

日吉、綱島地区のピアノ教室です。

長期にわたり、新規生徒様のお迎え入れを停止しておりましたが、

平日夜枠、また木曜に若干のレッスン枠ができました。(野口クラスのみ)

【2019年5月23日時点】

※月曜日の久保田クラスに関しては、現在もお迎え入れを停止中です。